大坂から姫路、鎌倉へ。大坂夏の陣で夫を亡くした「千姫」のその後の人生を知る旅

大坂城炎上で夫、豊臣秀頼を亡くした悲劇を乗り越え、その後の人生を変えていった千姫。そこには愛する人との出会い、そして心に誓った千姫の思いがありました。今回は戦乱の世に翻弄され、苦難を乗り越えてしなやかで強い女性へと変貌していく千姫の人生を知る旅へとご案内します。

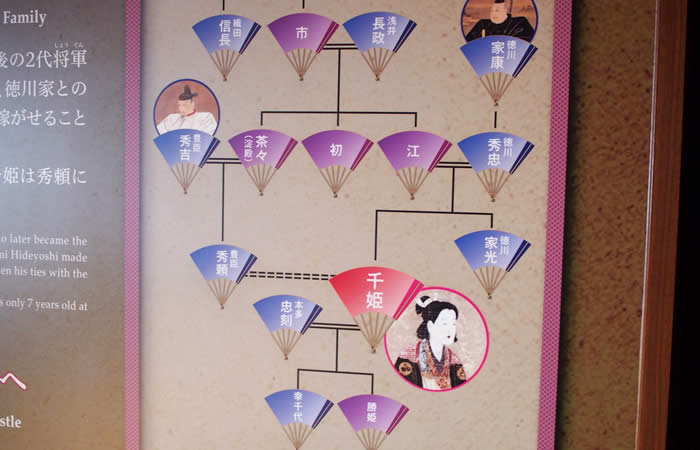

家康、信長、秀吉の系譜を継ぐ千姫

徳川幕府の第2代将軍「秀忠」と、織田信長の妹「お市」の娘、「江」の間に生まれた千姫。秀吉の嫡男である「秀頼」との婚姻も、秀吉と家康の間で千姫が2歳の時に決まり、輿入れは7歳、秀頼11歳の時に行われました。そんな政略結婚の駆け引きから輿入れをした千姫は、否応無しに戦乱へと巻き込まれていく事になります。

大坂城の炎上

秀吉の死後、徳川家康は大坂冬の陣、夏の陣と2度に渡って大坂城へ攻め込みます。慶長20年(1615年)の5月7日、大坂城落城間近の夜半に僅かな望みをかけ、千姫は夫秀頼と母淀殿の助命嘆願のために大坂城から決死の脱出をします。しかし父親である徳川秀忠は、「なぜ、秀頼母子と共に死ななかったのか」と言い放ったと言われます。そして嘆願も叶わず、翌日には秀頼と淀が自害して果ててしまいます。この時に父親にも見放され、絶望してしまった千姫は病に伏せてしまいます。

本多忠刻との出会い

その後しばらくは二条城で療養し、千姫は江戸へと向かいます。途中、伊勢桑名の七里の渡しで、桑名城主、本多忠政の嫡男「忠刻(ただとき)」が、千姫一行の警護を兼ね、屋方舟で尾張へと送り届けます。その時に忠刻は千姫を見初め、千姫も颯爽とした忠刻に恋心が芽生えたと言われます。

江戸に着いた千姫には、再度婚姻の話が出てくるものの、千姫は受け付けません。家康はその理由を乳母の松坂局から聞き、千姫の思いを知ります。そして忠刻の母親「熊(ゆう)姫」の後押しもあり、不遇な千姫の気持ちを思った家康は婚姻を許します。当時としては異例の恋愛結婚であったとも言われます。

※西の丸・化粧櫓。右に天守を望む

姫路城へと移り住んだ千姫

元和3年(1617年)、本多家は姫路への転封に伴って、姫路城へと入ります。その際には千姫の嫁入り化粧料として、破格の10万石が与えられます。そして姫路城の三の丸には忠刻と千姫の新居が建てられました。襖には武蔵野の風景を思い起こさせるすすきが金箔で描かれ、「武蔵野御殿」とも呼ばれました。

西の丸には長屋「百軒廊下」が囲み、その北の端には畳敷き3室からなる住居様式の「化粧櫓」が造られ、千姫の休息場所として使われました。そして姫路の城下の人々は美しい千姫に親しみを込め、「播磨姫君」と呼んだと言われます。やがて元和4年(1618年)に初めての子となる「勝姫」に恵まれ、翌年には待望の長男が生まれ、「幸千代」と名付けられました。

中秋の名月の宴では忠刻が「初秋の風を 簾にまきとりて」と詠み、「軒はにおほふ 竹の葉の露」と千姫が返す連歌が残されています。この頃の千姫は幸せの絶頂にあったと言われ、巷ではその仲の良さを夫婦雛のようだとも噂されたようです。

※化粧櫓の内部

しかし、この幸せな時期も長くは続きませんでした。元和7年(1621年)に息子の幸千代が3歳で急逝してしまいます。そしてその後は子宝にも恵まれず、またもや悲しみに打ちひしがれてしまいます。

※下の大手門の左側に「武蔵野御殿」、左上の百間廊下の北端に「化粧櫓」

試練に立ち向かう千姫

姫路城のある「姫山」と対になっている「男山」。ここは西北の乾の方角から災いが来る「天門」の位置になります。千姫は方除けのために元和9年(1623年)、男山に「千姫天満宮」を建立します。

さらに占いでは災いの原因が秀頼の祟りとされ、千姫は呪いを鎮めるための願文を納めた聖観音像や守護神の天神木像を天満宮に遷して毎日遥拝し、本多家の安寧と男子の出産を祈願します。千姫天満宮にはその時に奉納したという6枚の羽子板が残されています。

※右上の小山が「男山」、左上の長局の右端が「化粧櫓」

※千姫天満宮には羽子板の絵馬があり、恋愛成就を願う絵馬の数々が奉納されています。郵便でも送れるようになっています。

千姫天満宮に日々願かけを行う千姫ですが、その後も不幸は続きます。寛永3年(1626年)には夫の忠刻が31歳の若さで亡くなってしまいます。そしてそれを悲しんだ母親の「ゆう姫」も病に伏せて亡くなり、1ヶ月後には千姫の生母「お江」も亡くなってしまいます。その後本多家は二男の政朝が跡を継いだことで、千姫は弟である三代将軍「家光」の勧めもあって江戸へと向かいます。

幾度もの試練が千姫を強くしていった

大坂城での悲劇に悲嘆し、一時は生きる目的を失ったものの、本多忠刻との出会いで自分を取り戻した千姫。そして数々の不幸に立ち向かい、自ら天満宮を建立して呪いを鎮め、願掛けを続けた強い意志。その力を支えたのは、僅か4年という月日の姫路での穏やかな日々でした。

※男山から見た姫路城。右に長局も見えます。姫路城十景のビュースポットです。

鎌倉「東慶寺」を幕府公認の縁切り寺とし不遇な女性の救済へ

その後、江戸に戻った千姫は落飾して「天寿院」となり、女性たちを救おうと心に誓います。千姫が助命して養女とした秀頼の娘「天秀尼」は、「東慶寺」(鎌倉市山ノ内)の住持になります。ある時、東慶寺に駆け込んだ女性を引き渡せと脅す藩主に対し、千姫は徳川幕府をも動かして、逆に40万石の藩主を改易(所領没収)させて天秀尼を守りました。

このようにして千姫に所縁のある「東慶寺」と「満徳寺」の2寺は、幕府公認の「縁切寺」とされました。この世界的にも稀有な「縁切り寺法」は、その後の江戸時代、200年もの間に渡り継承され、女性救済の助けとなっていきました。

また、千姫は弟である三代将軍「家光」に請われ、家光の息子「綱重」の養育にも傾注します。当時の春日局などと大奥の統率も図り、奥の間から家光政権を支え、安定した徳川家の時代を下支えしていきました。晩年も大洪水や飢饉の際には4万両の支援を行い、20万人もの命を救ったと言います。そして千姫が生涯を終えたのは寛文6年(1666年)2月のこと、没後は「天樹院」と称されました。

※三の堂(大講堂、食堂、常行堂)の奥に見える五棟の廟屋の場所が「本多家廟所」

東慶寺と本多家墓所の不思議な縁

「駆け込み女と駆け出し男」(2015年5月公開)という映画をご存知でしょうか?駆け込み寺の様々な出来事と人生模様を描いた作品で、鎌倉・東慶寺を舞台に展開します。この映画のロケは姫路城からも近い書寫算圓教寺(えんぎょうじ)にても行われました。奇しくもその圓教寺には、千姫の夫である忠刻と、長男である幸千代の墓所「本多家廟所」があります。

忠刻と幸千代が葬られたのは1620年頃の事で、この時代の圓教寺は女人禁制であり、千姫は夫と息子のお墓参りが果たせなかったと思われます。時代を経て今度は東慶寺という男子禁制の駆け込み寺のロケが行われています。

全てが不思議な縁ではありますが、本多家廟所に眠る忠刻は、千姫所縁の東慶寺が400年の時を経ても人々の記憶に残り、後世へと伝えられていることを喜びつつ、穏やかで美しい千姫と過ごした日々の思い出を愛でていることでしょう。

今回ご紹介したスポット

名称:姫路城(西の丸、化粧櫓)

住所:兵庫県姫路市本町

アクセス:JR姫路駅下車、徒歩約20分

名称:千姫天満宮

住所:兵庫県姫路市山野井町1-3

アクセス:JR姫路駅から徒歩約20分、姫路城から徒歩約10分

名称:書寫算圓教寺(しょしゃざんえんぎょうじ)本多家廟所

住所:兵庫県姫路市書写2968

アクセス:JR姫路駅より神姫バス「書写ロープウェイ行き」へ。ロープウェイで約4分

![]() 播磨翁

播磨翁

兵庫県の播磨国に在住。ワクワク出来る歴史旅をご紹介できれば幸いです。個人的には謎がありそうなディープな歴史が好きです。