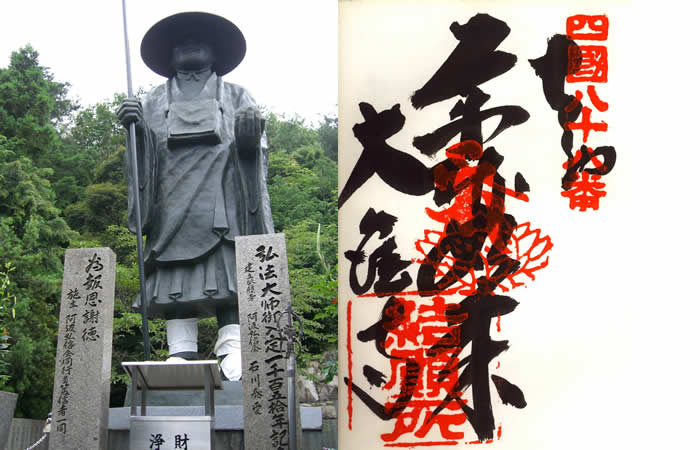

四国巡礼結願の地、大窪寺。巡礼にかける思いを知り、讃岐うどんの真髄を食す旅

四国八十八ヶ所巡礼の旅。1,200km超という工程を経た後に辿り着く結願(けちがん)の地が「大窪寺」。今回はこの地で遍路の知られざる姿や歴史に触れ、さらには地元ならではの讃岐うどんに出会い、その真髄を知る旅をご紹介していきます。

四国八十八ヶ所巡礼の旅。一番札所から時計回りに四国を一周すると、最後に訪れるのがここ「大窪寺」。巡礼修行が成就する結願(けちがん)の地です。

四国八十八ヶ所の総距離は1,200kmを越えると言われます。「歩き遍路」では1番札所の霊山寺を出発して数日で足に豆ができて苦しむそうです。一説には12番焼山寺の難所で50%が脱落し、88番札所まで辿り着ける人は30%程度と言われ、行程は40日から60日もかかる苦行で、持ち歩いた金剛杖は10cm以上も削れて短くなってしまうそうです。

88番札所となっている大窪寺への旧遍路道は山越えとなり、這い登る場所もあるほどの最後の難所。本堂の奥に見える胎蔵ケ峰から結願の大窪寺が見えてくると、これまでの思いが一気に込み上げてきて、経験したことの無いほどの感動を覚えるといい、感涙に咽ぶ方もいるそうです。

※写真は本堂正面の山門「二天門」

こちらの大窪寺は奈良時代に行基が開基した後、弘仁7年(816年)に弘法大師が奥の院の胎蔵ケ峰(580m)の岩窟で修行して堂宇を建立、薬師如来像を彫って本尊としています。奥の院には信仰遺跡とされる「胎蔵峰寺」があり、小屋架け奥岩窟に本尊を祀り、裏手には弘法大師が独鈷で加持して湧いたと伝わる「加持水」があります。

四国遍路道は古代修行者の信仰の路が原型となって誕生した

その昔、「聖(ひじり)」と呼ばれる修験者が、海岸沿いを歩いて修行していたと伝わっています。史料上で初見されるのは、平安時代末期に編纂された説話集「今昔物語」や歌謡集「梁塵秘抄」で、仏の道を志す僧が「四国の辺地(へち)」の海岸を廻っていたとあり、これが四国巡礼の原型と言われます。一説にはこの「へち」が次第に「遍路(へんろ)」と呼ばれるようになったと考えられています。

宝亀5年(774年)、讃岐で生まれた弘法大師(空海)は四国各地で修行を積み、室戸岬で悟りを開きます。そして唐に渡ってさらなる修行を行い、平安時代初頭に真言宗を開祖します。ちなみに弘法大師は現在も修行を続けているとされており、高野山では今も毎日食事の給仕が続けられています。

そして江戸時代に入り、四国霊場を20回以上廻ったという僧侶・真念が初のガイドブック「四国遍路道指南(へんろみちしるべ)」を創刊します。この頃に道標石なども整備され、一般庶民に四国遍路が一挙に広がっていきます。遍路の流例が伝わる四国の地に、弘法大師信仰の高まりが重なり、四国巡礼は盛んになっていきました。

大師堂の横には、奉納者の名前が入った数千体もの小さな弘法大師像が並びます。四国巡礼においては例え一人で廻ったとしても「同行二人」と言われ、常に弘法大師と共に修行してまわっていると言われます。

近年、四国巡礼の姿はさらに変化していく

近年、四国巡礼を車で巡る、または毎回数箇所に分けてバスツアーで巡るなどの選択肢が増え、「観光ツアー化」してお手軽になったと言われてきました。そのため、昔ながらの「歩き遍路」は全体の数パーセントと少なくなっていました。

しかし、最近の調査ではまた様相が変ってきているそうで、歩き遍路の人数が増えているようです。四国遍路全体の人数も約1.3倍(13万人)に増えていますが、歩き遍路の人数はさらに3倍(1.4万人)へと増加しています(平成6年と平成13年の比較)。全体比率としても11%になり、歩きと車の併用者を含めると2割にもなっています。

また、遍路の目的も多様化していて、「健康維持やダイエット」「出会いや交流」などから、「限界チャレンジ」「生き方を見直す自分探し」「区切りのリセット」「企業や学校の教育の一環」など、様々な動機となってきています。歩くこと自体が目的だった時代から、歩くことを手段とし、自分自身の内面と向き合うことへと遍路の姿は変遷してきているようです。

日本の究極のおもてなし「お接待」は海外の観光客にも人気

四国巡礼は日本の歴史的文化として海外からも注目が集まっています。特にお遍路さんへの「お接待」では、果物やお菓子などの振舞いはもとより、「自分の家に泊まったら」という声掛けなどもあり、海外では「すごい、ありえない!」という驚きの声も上がっていると言います。人を思いやる気持ち、そして助け合うことの大切さなど、日本の「おもてなし」の文化が外国人の方の感動を呼んでいるようです。

看板ものれんもなし。うどん県でうどんの真髄を食す

大窪寺をお参りした後、同行の地元の方から「讃岐らしいうどんがあるから、食べに行きましょう」とお誘いを頂き、30分ほどかけて高松方面へ向いました。そして連れて行ってもらったその場所は、看板もなく、のれんもなし。唯一の目印がブルーの屋根の民家という、田園地帯の中の製麺所の土間にある「讃岐うどん」の店でした。

入ってみると当たり前のような「うどん」の店になっていて、「ひと玉」「ふた玉」と言ってうどんを椀に入れてもらいます。そして出汁は横にある寸同鍋から自分ですくい上げて椀に入れる。この出汁には大根の短冊や人参、椎茸などが入り、讃岐の郷土料理「しっぽくうどん」となっていました。

店の中は狭いので、溢れた人たちは外でうどんを食べます。ここは知る人ぞ知る、地元民に人気の製麺所の軒先。しっぽくうどんの具はその時々で変わるそうです。運が良ければいのししの肉も入るのだとか。逆に運が悪ければ、具が無くなり出汁だけになったかけうどんになる時もあるのだとか。

案内してくれた地元の方は、「小腹が減ったらよく行くんだよね」と言っていました。この店の噂を聞いて、遠方から訪れる人も多いそうですが、道に迷いながらお店を捜す楽しみもあるようですね。

私は今回、最後の大窪寺を廻っただけの不埒者ですが、弘法大師様に頭を垂れ、お祈りをして、ご朱印を頂きました。またいつか機会があれば、今までの全ての悪行と煩悩を無かった事にできるよう、四国八十八ヶ所の巡礼にチャレンジしたいと思います。

今回ご紹介した香川旅のスポット

名称:第88番札所 医王山 遍照光院 大窪寺

住所:香川県さぬき市多和兼割96

アクセス:高松道志度I.Cから県道141号線、県道3号線、国道377号線

名称:谷川製麺所

住所:香川県高松市東植田町2139-1

アクセス:ことでんバス西植田線大亀バス停下車、徒歩約15分

![]() 播磨翁

播磨翁

兵庫県の播磨国に在住。ワクワク出来る歴史旅をご紹介できれば幸いです。個人的には謎がありそうなディープな歴史が好きです。